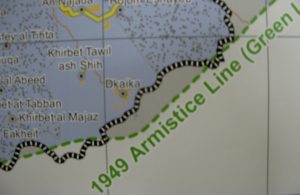

Dkaika liegt im äußersten Süden des Westjordanlands, ganz am Rande der South Hebron Hills in Area C, die unter vollständiger israelischer Kontrolle steht. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Grüne Linie, die Waffenstillstandsgrenze von 1949, die heute international als Grenze zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten anerkannt wird. Die Trennbarriere wurde hier noch nicht gebaut, an vielen anderen Stellen der Westbank schneidet sie als Mauer oder Zaun tief in palästinensisches Gebiet ein. Und auch die geplante Route nahe Dkaika würde nicht der Grünen Linie folgen (siehe Karte). Obwohl das Dorf nur ungefähr 30 km von unserer Basis in Yatta entfernt liegt, benötigen wir mit unserem Fahrer mehr als 40 Minuten dorthin, das letzte Stück ist Piste und das allerletzte Stück gehen wir zu Fuß.